代表の竹林が日本大学文理学部でゲストスピーカーとして情報倫理について話してきました。

日本大学文理学部の情報倫理の授業(渡辺勇士先生)でTENTO代表の竹林がゲストスピーカーとして話してきました。テーマは「情報倫理と子どものプログラミング学習」です。TENTOではどのように情報倫理・情報セキュリティなどについて扱ってきたかを大学の学生にお話し、学生のみなさんにそれについて議論をしていただきました。

TENTOでは、長くIT教育を行ってきましたが、明確に情報倫理のみを主題にした授業はほぼしてきませんでした。これは、体験を通して情報セキュリティやデジタルシチズンシップについて理解してもらおうと考えてきたからです。

人にリスクを避けさせるためには、大まかに二通りの考え方があると思います。例として、日本の山にいる熊というリスクから人を守るやり方を考えてみます。一つは「山に近づくな」と端的に伝える方法です。このやり方は即効性がありますが、たとえば熊が人里に降りてきたときの対処など、応用が効かないという問題があります。もう一つは、なぜ熊が人を襲うのかを理解させる方法です。こちらのやり方は時間がかかりますが仕組みから理解させるので状況が変わったときにも応用が効きます。

TENTOでは子どもの情報セキュリティへの対処法として後者のやり方をとっています。インターネットがどういうものかを技術的に理解することで、やみくもにインターネットを怖がるのではなく、インターネットにはどんな種類の脅威があってどのくらいの問題が起こりうるかを具体的に把握できるのです。たとえば、最近話題になったある企業のデータがダークウェブに1.5TB流出した事件でも、実際にプログラミングなどでファイルを触っていなければ、1.5TBがどれくらいの大きさなのか理解できないはずです。

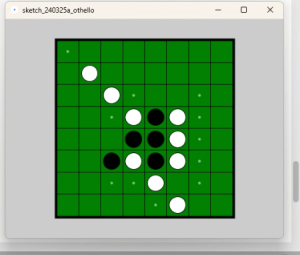

また、とくにデジタルシチズンシップについては、「箱庭」の中で「小さな失敗」をしてもらうことをTENTOでは重視してきました。いままで授業をやってきて、もっとも箱庭としてうまく機能してきたのはマインクラフトでしょう。TENTOでは2013年にマイクラを授業に取り入れてから、ほとんどの生徒がマイクラを経験しています。マイクラでは「サーバー」という考え方を学べる他、自分の作った建築を他の子どもに壊されたり、また自分でも壊したり、ネット上と自分の関わり方を学べるとても良い環境です。

ここ数年は、TENTOチャットというオンラインのチャットサービスを子どもたちに用意しています。こうした、他の世界と切り離された箱庭で他の子どもと関わっていろんな失敗をしたり、失敗を見聞きして、ネット上でやっていいこと、やっていけないことを学習してもらおうと思っています。

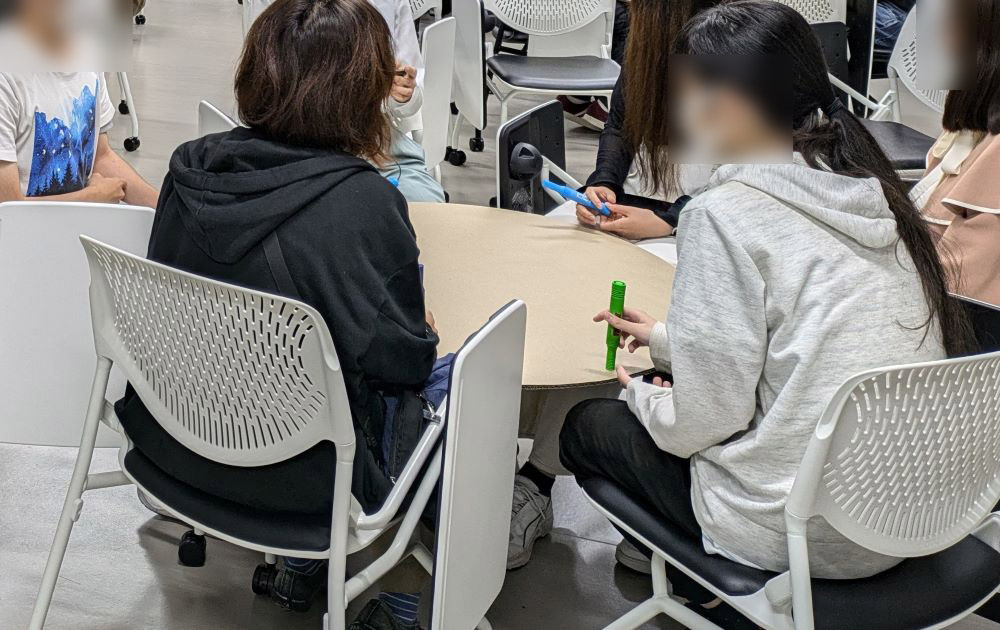

学生の皆さんは、「えんたくん」を用いて議論をしていました。円形のダンボールをみなの膝で支えて机代わりに使うことで、一体感が生まれるという仕組みです。実際たくさんの議論が生まれていました。えんたくんもある種の箱庭を作る仕組みなのかもしれませんね。