竹林社長のタメになる小話① 理解しなくてもいいことについて

皆さんこんにちは。TENTO社長の竹林です。

今日は「理解」について少し考えてみたいと思います。

先日、人前で話している時に少し不快に感じたことがありました。ある人に質問されたのですが、咄嗟のことで上手く説明できなかったんです。

すると「分からない」と言われ、再度説明しても「分からないけど、なるほどね」みたいな反応をされました。

これって講師業をやっていると本当によくある反応なんですよね。

確かに、自分が相手に理解させられなかったことを恥じる部分はあります。講師の役割の一つは人に何かを理解してもらうことですから。

でも、ちょっと違うんじゃないかとも思うんです。

その人は多分自分の立場を高めたかったのでしょう。自分が分からないことをごまかすために「お前は教え方が下手だ」というマウントを取って、自分の理解できなさを隠そうとしているように感じてしまいました。

理解させることの本当の意味

実は私、講師が話をして聞いている人が理解することがどれだけ大事かと聞かれたら「全然大事じゃない」と答えます。

「え?教育とは?講師業とは?ぶち壊しじゃない?」と思われるかもしれませんが、これは本質的な話だと思っています。

そもそも「理解する」ということは奇跡のようなものなんです。簡単なことではありません。そして簡単に起こすことが必ずしもいいことではないんです。

例えば、未開の地に行って、車を見たことがない人たちに車を説明しようとします。でも車がないので困りますよね。馬車はあるから「馬車みたいなもっと早いやつ」と説明すれば、その場では「ああ、車は馬車みたいなものなんだ」と理解した気になるでしょう。

でもそれって本当にいいことでしょうか?私はそう思いません。

むしろ「車は説明できないから絶対見た方がいい」と言って実際に見せたら、その人は人生で超一級の感動を得るはずです。車というものに対して疑問が湧き、ガソリンやタイヤの存在に気づき、知識や体験に大きなジャンプが起こるわけです。

フレームを超える学び

理解するというのは、自分が持っている知識のフレーム(枠組み)に当てはめて新しいものを解釈することだと言われます。

確かにその通りなのですが、そのフレームに当てはまらないものは教えられないんですよね。

だから無理やり今までのフレームに入れて教えようとする。物事は大体似ているところもあるから、なんとなく分かったような気にさせることはできます。でも、それって本当にいいんでしょうか?

その場で分かった気にさせる講師は、正直良くないと思います。なぜなら、教育とは人に何かを伝えてその人が変わることが本質だからです。理解させるということは、相手のフレームの中に今までのものを当てはめちゃうことで、全然ビッグジャンプになっていないんですよね。

子供が「全然分からない」と言った時に、一生懸命説明しようとしがちですが、残念ながら理解というのは本人が変わるということなんです。本質的に、本人の中のフレームが変化して初めて真の理解が生まれるのです。

だから、すぐに理解させようとするのではなく、時には「分からなくてもいい」という余白を残すことも大切なのかもしれません。理解できないことに直面して初めて、私たちの中に大きな変化が起こるのかもしれませんね。

TENTOのおすすめポイント

- 日本初のプログラミング教室として2011年から14年の歴史を持つTENTOは、豊富な経験とノウハウで生徒一人ひとりに寄り添った指導を行っています。正解のコードを示すだけでなくこの記事のような解説ができるので意味の理解を助けます。

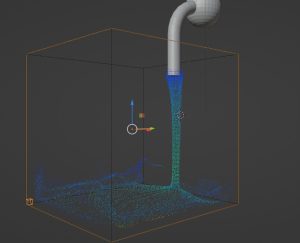

- 独自のオンライン授業システム「noiz」により、生徒と講師、さらに生徒同士のコミュニケーションをスムーズにし、学習環境をさらに向上させています。最初は一緒にコードを書いていてもすぐに自分の考えを反映しながらコードを作りはじめます。

- 体験授業の充実。まずは無料体験講座で教室の雰囲気を体験でき、リラックスして始められます。

- 機材サポート。PCの貸出やオンラインワークショップの開催など、学びやすい環境が整っています。

体験授業ご希望の方はお気軽にお申し込みください。

友達募集中・LINE公式アカウントはじめました!