プログラミング教育必修化をおさらい – 意外と古いその歴史を探る –

日本の公立学校(小学校・中学校・高校)でプログラミングを学ぶことが必修となった経緯をおさらいしてみたいと思います。特に2025年度の大学入試共有テストで情報Ⅰが国公立大学の入試には原則必須となったあたりから、「高校生, プログラミングスクール」と言った検索キーワードが増えてきており、実際に高校生のご入会やご相談も増えてきています。

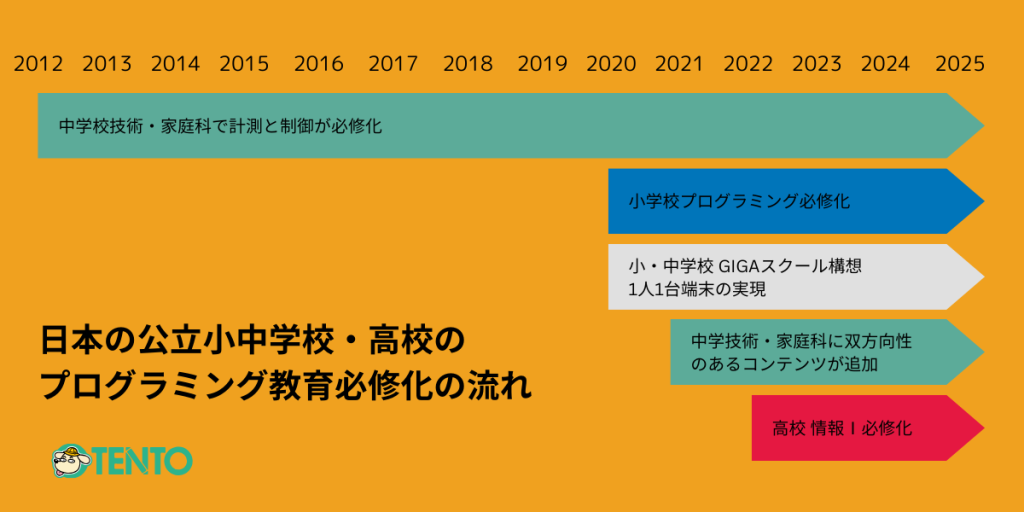

これまでの経緯を辿る形で、日本のプログラミング教育の必修化の過程をおさらいしてみます。簡単な年表にまとめまると以下のようになります。詳細は本文をご覧ください。

平成20年(2008年)告示:2012年より中学校の技術・家庭科で計測と制御必修化

平成20年(2008年)に告示された、中学校の技術・家庭科の学習指導要領で「D 情報に関する技術」という分野で「(3) プログラムによる計測・制御、ア コンピュータを利用した計測・制御の基本、イ 情報処理の手順と,簡単なプログラムの作成」と言った学習が2012年から行われています。

また同時期に、小中高校において道徳などを通じて「情報モラルに関する指導」も開始されたそうです。(参考資料:情報活用能力について)

2012年に中学生(13~15歳)ということは、現在26〜28歳となる世代ということで、随分前からプログラミングは必修化されていたのだと感じるのではないでしょうか。また当時の様子を振り返り、生徒たちから聞いた話では、学校によって取り組み状況が異なるなどの実態も把握しています。実際高校入試等にも使われない科目でもあり、力を入れた学校は多くはなかったでしょう。

平成 29 年(2017年)告示️:2020年より小学校で必修化・2021年より中学校の技術・家庭科の改訂

文部科学省の新学習指導要領についてという資料で確認すると、平成 29 年(2017年)に告示️され、2020年より小学校でのプログラミング教育が必修化されました。また、中学校の技術・家庭科では「プログラムによる計測・制御」に加えて「生活や社会における問題を、ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによって解決する活動」という学習も追加されました。

小学校でプログラミング必修化

2018,2019年の先行期間を経て、2020年に小学校でのプログラミングが必修化されました。日本の小学校ではコンピュータやプログラミングという教科が新設されたのではなく、さまざまな教科でプログラミングを用いることが適切な場面で使われるという導入をされ、「児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」を行うこととなっています。(参考:小学校プログラミング教育の手引(第三版))

中学校の中学校の技術・家庭科にネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングが追加

中学校では2021年からはこれまで行われていた、「プログラムによる計測・制御」に加え「生活や社会における問題を、ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによって解決する活動」という学習も追加されました。また、高校の教科「情報Ⅰ」への接続も示され、取り組むことが重視されたようです。

2020年に小学生(6-12歳)、2021年に中学生(13~15歳)ということは、現在それぞれ11〜17歳、17〜20歳となる世代ということになります。これは冒頭に出てきた2025年度以降国公立大学の受験に必須となる共通テストの情報Ⅰが必要になる層と重なりますね。実際にここ数年学校でプログラミングを経験して興味を持ったという生徒も増えたり、保護者様とのお話の中で大学受験を見据えていることなどを実感しています。

令和元年(2019年)提唱:2020年に前倒し実施1人1台端末「GIGAスクール構想」

公立の小中学校では、コンピュータ教室や普通教室で学級の全児童が使用できる共用端末の普及は進んでいましたが、文部科学省は児童1人に1台の端末を割り当てるGIGAスクール構想を提唱します。実際は数年かけての配備となる計画でしたが、2020年に流行した新型コロナウィルスによるオンラインでの代替授業等の実施に伴い前倒しに実施され2021年には1,742自治体等(96.1%)が整備済みとなりました。(参考:(資料3-7-1)GIGAスクール構想に関する各種調査の結果について)

これはプログラミングに限らず、調べ学習やデジタル教科書等の情報活用の機会が一段と増す機会となりましたが、目前で拡大する新型コロナウィルス等による休校などへの対応が急がれたため、ようやく本格的に活用され始めた頃かと考えられます。

2020年, 2021年 に小・中学生(6〜15歳)で現在11〜20歳となる世代は、この端末を利用した学習をしてきたことになります。TENTOの生徒の中にも、教室のPCとうまく併用して学習に役立てている様子や、学校で作った作品をGIGAスクール端末で見せてくれるケースも増えてきています。この利用状況も私たちの生徒等からの聞き取りによると、利用頻度、端末の管理️(持ち帰ることができるか、利用の制限などがあるか)には各自治体や学校、先生方によってばらつきがあるように感じています。

平成30年(2018年)告示:2022年高校「情報Ⅰ」必修化

これまで、高等学校学習指導要領では「社会と情報」及び「情報の科学」の2科目からの選択必履修となっていましたが、情報技術を適切かつ効果的に活用する力を全ての生徒に育む共通必履修科目としての「情報Ⅰ」を設けることになりました。

「情報Ⅰ」では,プログラミング,モデル化とシミュレーション,ネットワーク(関連して情報セキュリティを扱う)とデータベースの基礎といった基本的な情報技術と情報を扱う方法とを扱うとともに,コンテンツの制作・発信の基礎となる情報デザインを扱い,更に,この科目の導入として,情報モラルを身に付けさせ情報社会と人間との関わりについても考えさせる。

【情報編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf

この改訂によって「社会と情報」を選択している場合、触れられてこなかったプログラミングについての技術も全員が必修となることになりました。併せて2025年度大学入試共通テストでも、国公立大学を受験する場合「情報Ⅰ」の受験が必須となったそうです。新しくできる試験ということで、試作問題が事前に公開されていますので関心のある方は見てみると良いでしょう。

2022年に高校生️(️️️️️16〜18歳)ということで現在19〜21歳の世代はこの教育を受けたことになっています。TENTOの生徒の中にもこの授業について話してくれた方もいましたが、TENTOで日頃行っているプログラミングや触れているコンピュータ周辺の技術について、じっくり学べ関心の持てる授業となっているようです。

まとめ

以上は文部科学省の学習指導要領等を参考に時間を追って簡単にまとめてみました。TENTOで受講中の生徒の声なども織り交ぜてお伝えしていますが、お子様の年齢と照らし合わせて、実際どのような授業を受けてきたのか教科書を振り返ったりお話しする機会にしてみてください。

TENTOでは

2011年から小中高生向けのプログラミングスクールとして運営しているTENTOでは、こうしたプログラミング教育必修化の流れをとらえながら、プログラミングを楽しく学べる環境をつくってきました。また教室以外では、小学校等での必修化に向けた取り組みとして、2018年頃から全国の学校への出張授業を依頼されることも数多くあり、多くの子供達にプログラミングを楽しむきっかけを提供しています。

学校の授業対策で、受験対策でお教室を探されている方も多いと思いますが、TENTOではプログラミングを楽しむ中でそうした授業や受験に必要な知識を経験として身につけてもらえるようにと考えています。ご興味ご関心をお持ちいただけましたらお気軽にお問い合わせください。

体験受講もいつでも受け付けております。お申し込みは以下のボタンよりお願いします。