乱数とは ── 子どもたちが”偶然”をプログラムする

プログラミング教室で子どもたちを見ていると、「乱数」に出会った瞬間から作品が大きく変わることがよくあります。それまで毎回同じ動きをしていたキャラクターが、急に予測できない動きを始める。その瞬間、子どもたちの目が輝きます。

敵キャラの出現位置を毎回変える、音の高さをランダムに変化させる、模様やロボットの動きをバラバラにしてみる。結果が予想できないからこそ、画面の中の世界に”生命感”が生まれます。TENTOの教室でも、子どもたちはこの「偶然をプログラムする感覚」に夢中になって取り組んでいます。

偶然を生み出す仕組み

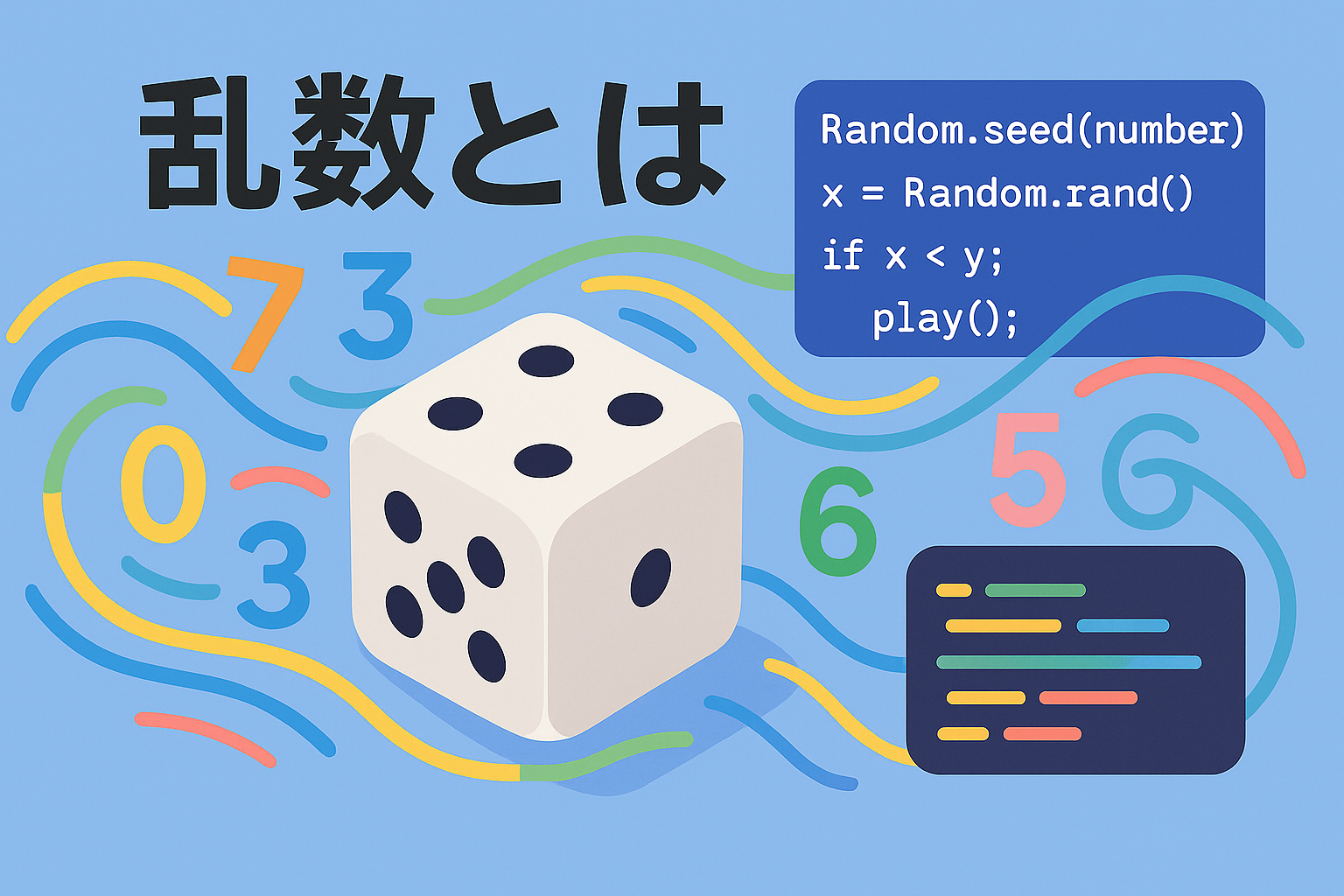

「乱数(random number)」とは、一定の範囲内からランダムに選ばれる数のことです。サイコロを振るように、1から6までの数をランダムに選ぶイメージです。

ただし、コンピュータが作り出すのは正確には擬似乱数(pseudo-random number)と呼ばれるものです。自然界の完全なランダムとは違い、複雑な数式を使って「偶然らしさ」を再現しています。

この数式の出発点を決めるのがシード値(seed)です。同じシード値を使えば、同じ順番で「乱数」が生成されます。逆にシード値を変えれば、まったく異なるパターンが生まれます。

Minecraft(マインクラフト)のワールド生成は、この仕組みを体感できる最適な例です。新しい世界を作るときにシード値を入力できますが、「12345」というシード値なら、誰がプレイしても同じ地形が生成されます。しかし「54321」に変更すれば、まったく違う地形が現れます。一つの数字が「世界のかたち」を決めているのです。

プログラミング以前から使われてきた乱数

実は乱数は、プログラミングが普及する前から数学教育で重要な役割を果たしてきました。「乱数表」という、ランダムな数字がびっしり書かれた表があります。統計学や確率の授業で、今でも使われることがあります。

たとえば「クラスの生徒を無作為にグループ分けする」「アンケート調査で回答者をランダムに抽出する」といった場面で、公平性を保つために活用されてきました。言わば、昔の「手動式乱数ジェネレーター」です。今の子どもたちは、その感覚をScratchやPythonのプログラムで体験しているわけです。

TENTOのProcessing の教材の乱数のページです。

現実世界を支える乱数

乱数は、ゲームや学習の場だけでなく、私たちの日常生活でも重要な役割を担っています。

- 銀行のワンタイムパスワード

- インターネット通信の暗号化

- AIの機械学習における初期パラメータ

- スマートフォンのセキュリティ機能

整然としたデジタル世界に、適度な「ゆらぎ」を加えることで、システムは柔軟性を持ち、セキュリティも確保されています。

乱数で遊ぶ子どもたち

もちろん、子どもたちにとって難しい理論は必要ありません。「全部をバラバラにしたら、どうなるんだろう?」という単純な好奇心から、プログラムは予想外の表情を見せ始めます。

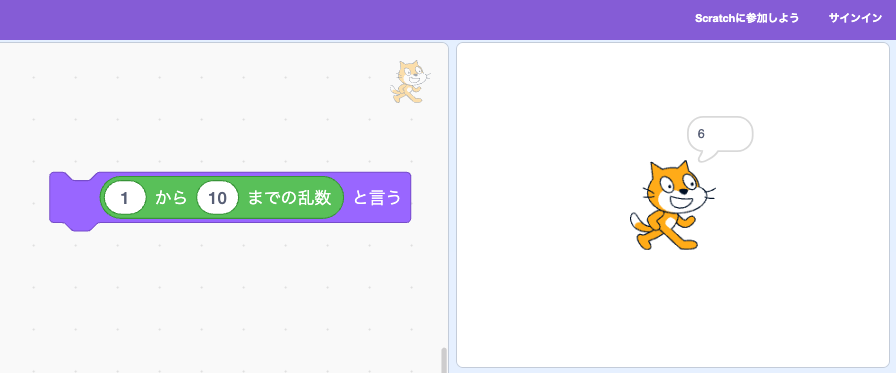

Scratchでキャラクターの動きや色をランダムにする、Pythonで音の高さをバラバラに変化させる。子どもたちは「偶然」と「創造」を同時に操る体験を、自然に楽しんでいます。

乱数は、論理と偶然、秩序とカオスをつなぐ道具です。TENTOの教室では、その仕組みを理解しながら、そこに「遊び」を見出せる子どもたちの姿を日々目にします。彼らにとって乱数は、デジタル世界を自由にかき混ぜる魔法の杖なのです。

TENTOのおすすめポイント

- 日本初のプログラミング教室として2011年から14年の歴史を持つTENTOは、豊富な経験とノウハウで生徒一人ひとりに寄り添った指導を行っています。正解のコードを示すだけでなくこの記事のような解説ができるので意味の理解を助けます。

- 独自のオンライン授業システム「noiz」により、生徒と講師、さらに生徒同士のコミュニケーションをスムーズにし、学習環境をさらに向上させています。最初は一緒にコードを書いていてもすぐに自分の考えを反映しながらコードを作りはじめます。

- 体験授業の充実。まずは無料体験講座で教室の雰囲気を体験でき、リラックスして始められます。

- 機材サポート。PCの貸出やオンラインワークショップの開催など、学びやすい環境が整っています。

体験授業ご希望の方はお気軽にお申し込みください。

友達募集中・LINE公式アカウントはじめました!